JAVADA情報マガジン4月号 フロントライン-キャリア開発の最前線-

◆2018年4月号◆

第1回 人事評価は必要なのか、不要なのか |

|||

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー |

|||

|

ここ1~2年、人事屋の間で話題になっていることがある。「人事評価不要論」である。2016年に「人事評価はもういらない」(松岡啓司著、ファーストプレス)という書籍が出版され、反響を呼んだ。また、DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR)誌にも「年度末の人事査定はもういらない」(ピーター・カッペリ、アナ・テイビス)と題する論文が掲載され(2017年4月号。英語版の原論文は2016年10月号)、これまた話題になった。そこで本稿では、人事評価不要論について検討してみたい。 最初に注意が必要なのは、「人事評価不要論」という表現は少々ミスリーディングであるということだ。たとえばHBRに掲載されたカッペリ、テイビスの論文では、必ずしも「人事評価そのものが不要である」とか、「成果と無関係に報酬を支払うべきだ」などといっているわけではない。あくまで「多大な労力をかけて年1回実施する恒例イベントになっている人事査定(=年次評価)は必要ない」といっているのである。この意味で、正確には「人事評価不要論」ではなく「年次評価不要論」である。 カッペリ、テイビスの主張を整理すると次のようになるだろう。

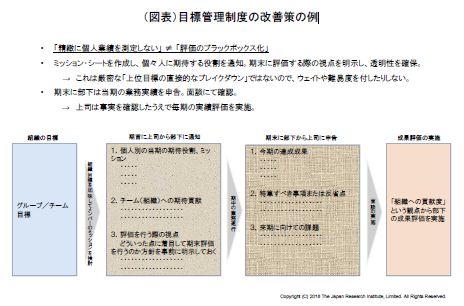

ということになるだろう。 おそらく、上記の論旨自体に正面から反対する人はあまりいないと思う。それどころか、諸手を挙げて賛同する人が少なくないのではなかろうか。しかし、年次評価を廃止したあと、社員の人事処遇をどうやって決めればよいのかという難題が立ちはだかる。 年次評価を廃止しフィードバックを通じた育成本位の評価が成り立つ条件は2つある。一つは、評価者が部下の仕事ぶりを常時観察できる状況にあること。そうでないと適正なフィードバックなど土台無理であるし、自分の職務行動を見ていない上司の裁量で処遇が決まるのでは、部下としてはたまったものではない。もう一つの条件は、評価者が部下の処遇決定に関する広範な裁量権をもっていること。年次評価を廃止すると、報酬決定に関する判断はフィードバックを行う評価者自身に委ねられることになる。その権限が評価者に与えられていなければならない。 上記2つの条件のうち、最初の条件を満たすことは必ずしも難しくない。部下の数が5~10名程度となるように組織を組み立てれば十分可能であるし、既にそのようになっている企業も少なくない。しかし、二つ目の条件は日本企業では非常に難しい。アメリカ企業と異なり、日本企業の場合には、部下の昇給・賞与等の決定における管理職(本人の直属上司)の権限は限定的である。一応、直属上司に人事評価権限はあるものの、当該上司がつけた評価は二次評価者(上司の上司)に修正され、さらに全社調整で修正され...というように、直接的に部下の報酬を決定する権限はない。昇格についても、部下の昇格推薦書にハンコを押すことはあるかもしれないが、昇格の判定を行うのは直属上司ではなくあくまで会社である。また、会社によっては、賞与原資の一部を所属長の裁量で決めることができる仕組みをもつこともあるが、この場合であっても、あくまで「一部(数パーセント程度)」に留まるのが実態であり、昇給額に至っては、所属長の自由裁量で決められる会社は殆ど存在しない。職種別・部署別に人材を採用するのではなく、会社として人材を採用し、適材適所の人材配置を図りたいと考えた場合には、アメリカ企業のように第一線の管理職に広範な報酬決定権限を与えることは難しい。それぞれの部署で人材の囲い込みが始まり、全社的な公平性の確保が難しくなるからである。 ただし、実は上記の2条件を満たしている会社も存在する。企業規模が数人程度の小企業である。実際、規模10人程度の小企業では、人事評価などそもそも存在せず、社長自身が社員の職務行動を観察し、社長の裁量で報酬を決めているケースが少なくない。こうした企業であれば、社長と社員がツーカーのコミュニケーションをとり、日々のフィードバックを行うことも可能である。また、評価者=社長であるから、当然のことながら評価者(社長)の裁量で報酬を決めることができる。 こうした例を除くと、現実的には年次評価を廃止するのは難しい。一方で、年次評価不要論の主張には頷ける部分も多い。どのように折り合いをつければよいのだろうか? この問題を解くカギは「年次評価とはそもそも一体何なのか」という点にある。年次評価不要論は、もともとハイテク企業やプロフェッショナルサービス企業から起こった動きだ。こうした業態のホワイトカラーの年次評価とは、ずばり「目標管理」のことである。したがって、アメリカで沸き起こった年次評価に対する批判とは、目標管理(の硬直性)に対する批判でもある。カッペリ、テイビスの主張を改めて読み返してみると、目標管理に対してこれまでしばしば寄せられてきた批判と重なる部分が少なくない。 それでは、年次評価、換言すると目標管理の硬直性を改善するためにどのようなアクションが必要であろうか。ポイントは、個人業績の精緻な測定ではなく、組織ミッションへの貢献度にフォーカスした評価の実施ではないだろうか。ただし、「個人業績を精緻に測定しない」ということは「評価のブラックボックス化」ということを意味するものではない。たとえば、期首の個人別の目標設定を廃止しつつ、組織単位でミッション・シートを作成し、個々人に期待するおおまかな役割を上司から本人に通知しておく。そうすることで、期末に評価を行う際の着眼点を明示し、評価の透明性を確保しておくのである。ただし、これは厳密な「上位目標のブレイクダウン」ではないので、ウェイトや難易度を付したりしない。期中は上司から部下に随時育成本位のフィードバックを行い、期末に部下は当期の業務実績を申告する。面談で事実を確認したうえで、上司は毎期の実績(=組織ミッションへの貢献度)の評価を実施するという流れである。(図表参照) 「人事評価は必要なのか、不要なのか」という表題の問題提起に対する私の考えは、「人事評価はやはり必要。ただし、経営環境に即して評価の仕組みを不断に見直す必要がある」というものだ。目標管理の硬直性を打破し、組織ミッションへの貢献を促して会社の成長を牽引できる社員を高く評価できるようにする。年次評価を改善するための第一歩として、このようなやり方もあり得るのではないだろうか。

【参考文献】

|